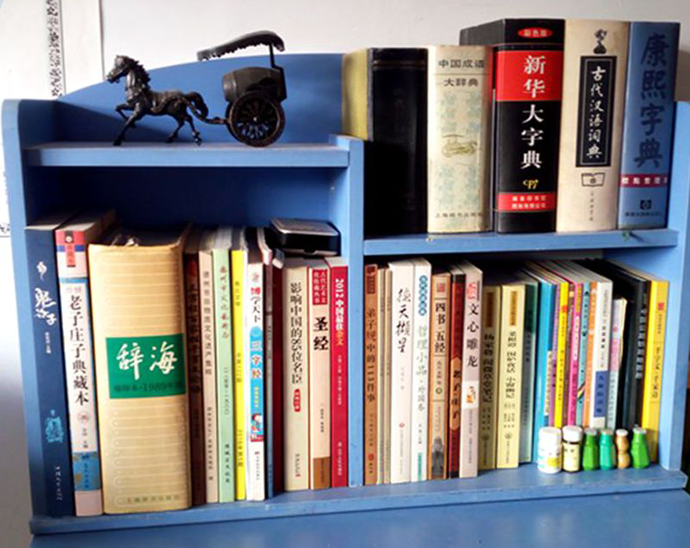

我家书橱一角|老夫又读少年书

文|纪慎言

读书,一直是世人公认的崇高行为,但真正能够坐下来读书又是一件非常艰难的事情。因为时间有限,精力有限,再加上心情和其他别的诸多因素,所以这被认为很崇高、很雅致、很惬意、很神圣的读书活动常常会成为一场空。我常常望着书房里那两大橱子几百册书籍发呆,暗想即便是阎王爷再给我20年的寿命,它们中的绝大部分也将注定成为我现在的摆设,死后的殉葬品。有时候心血来潮,搬起某部名著或者中外经典来强行攻读;然而,眼累、身累,心更累。尤其是读古典文学书籍,更是累人;常常是读不到两句,就得赶紧翻开《古代汉语词典》或者《康熙字典》等工具书,去查一个字的读音和释义。

“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”曾经是我的座右铭。但是现在不行了,勤与苦只能是精神目标了,而实际上眼花耳聋满身病的我,已经“勤”不动,“苦”不起了。既要学习,又心力不及的我于是就突发奇想,回过头来再读读自己过去少年时代读过的经典书籍和篇章不是个挺好的捷径吗?于是,我又买来了“青少年快读中华传统文化书系”中的《菜根谭》《围炉夜话》《小窗幽记》《阅微草堂笔记》《名人名言》以及少儿出版社出的《三字经》《百家姓》《千字文》《弟子规》《看图读古诗》《格林童话》《一千零一夜》《天下怪事事事问》等字号大、有注音、有注解甚至还有阅读提示的“少儿读物”;最近又在“2元店”花了两元钱买了本“中小学生背诵经典”《中学生必背古诗文50篇》。

本文作者纪慎言的书橱一角

实践证明,这些说是适宜少年读的书籍,其实更适宜像我这样的老年人来读。首先是阅读能力没问题,其次是理解能力和学以致用更比少年优越许多。尤其是最近买的这本《中学生必背古诗文50篇》,上面的诗文基本上都是自己40多年前上中学的时候读过的。像《曹刿论战》《邹忌讽齐王纳谏》《出师表》《桃花源记》《小石潭记》《岳阳楼记》《醉翁亭记》等文章和《望岳》《春望》《赤壁》《泊秦淮》等诗歌,都是让人耳熟但不一定能详的名篇佳作。

几十年前读的时候懵懵懂懂,只记住了一些个别的句子;现在再读就有了更深刻的领会。其中让我受益较深的有宋濂的《送东阳马生序》,文中说了作者因为家庭贫困借书读、抄书读的艰难;劝导有条件的书生要珍惜时光勤奋读书。感受最深的是白居易的诗《观刈麦》,作者写他在看农人收割麦子的时候,见一个抱孩子的妇女在艰难地捡拾人们落下的麦穗,在听她诉说“家田输税尽,拾此充饥肠”后,作者自叹自愧说:“今我何功德,曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。念此私自愧,尽日不能忘。”一个封建时代的旧文人官吏,能够体恤农民百姓的苦楚,并对自己所食优裕的俸禄感到自愧,实属难能可贵。

啰啰唆唆说了这些,只是想向大家通报一下我自己读书和在读什么书的信息而已。正可谓(和苏轼《江城子·密州出猎》)——

老夫聊做读书郎,左张望,右匆忙。窗前灯下,一看就半晌。白首不恨读书迟,重补课,也赶趟。

废寝忘食不敢当,读书事,记心上!苦中得乐,何时不曾想?为与盛世共长久,自成书,也辉煌。