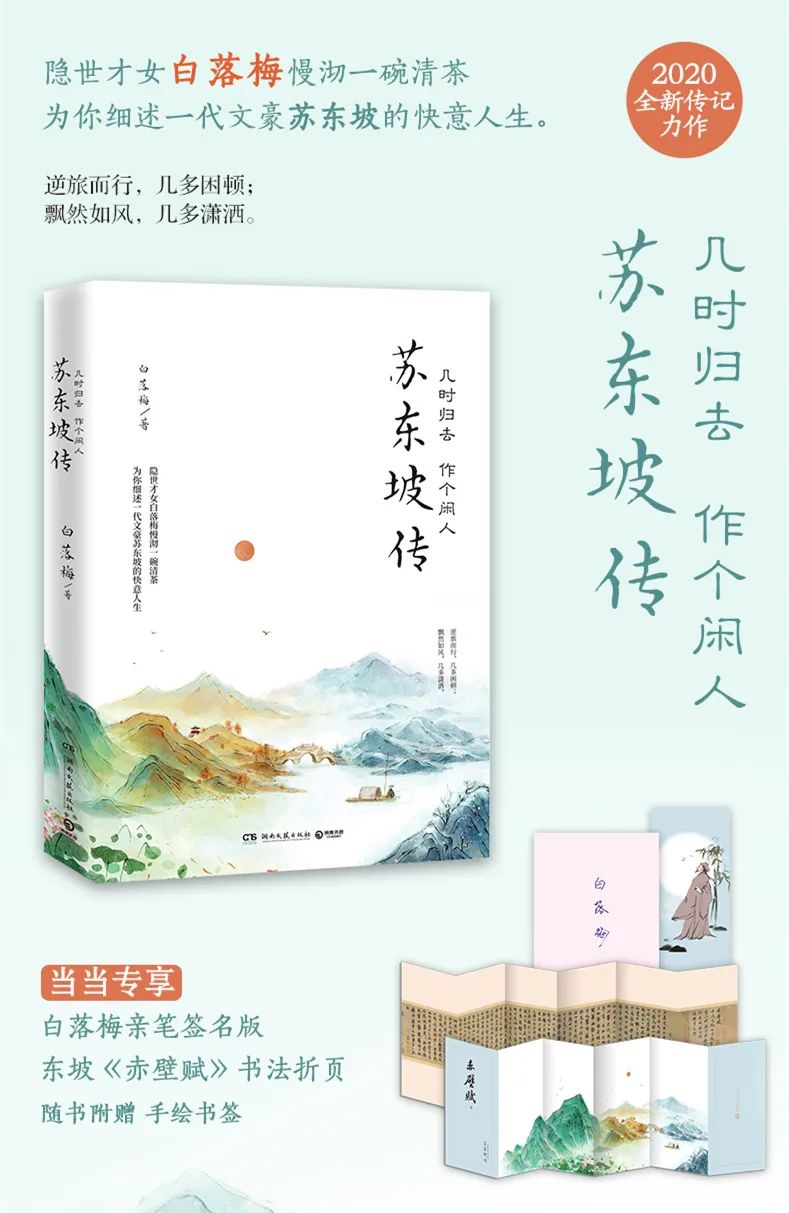

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生

从此,一蓑一笠,行于红尘,

不纠结,亦不徘徊。

任是风涛急浪,且由它,

不论晴雨,无惧死生,再不为外物所累。

元丰五年(1082年)初,苏轼在东坡筑起一处堂舍,因建成时逢雪,故名“雪堂”。

苏轼于厅堂四壁绘雪,以增其韵。起居之间,朝夕之时,四见皆雪,真谓“得其所居”。苏轼将此处用以宴请宾客,不知多少风雅于此添成。风静日闲时,他写下《雪堂记》以记其事。

多年后,陆游来访,曾记画中景象。雪堂门前,有细柳一株,舒风动舞,小井一围,静悄无波,亦有寒泉映月,桃花溢香。雪堂之下各种农作物,稻麦成行,枣栗皆有。这里的食蔬,够苏轼一家取用,亦算了却一桩心事,让他更有闲暇谈诗论文。

这一年开始,苏轼度过了一生中最风华的时期。许多佳作,皆在近两年完成,千古文坛无东坡而不兴盛。此时的他,依然有着儒家的兴忧之叹、道家的逍遥自在、佛家的禅定空无。亦因此,他的文字既不颓废,也不虚渺,更不枯寂。

正月二十日,春风未满、翠韵难成之时,苏轼曾与二友人一同出郊寻春,记着前韵,又作诗一首。

东风未肯入东门,走马还寻去岁村。

人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕。

江城白酒三杯酽,野老苍颜一笑温。

已约年年为此会,故人不用赋招魂。

“人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕。”未曾经历风雨世乱的人生,难以深邃,亦不完美。如今的他,沽酒游春,安于山水自然之趣乐,亦喜朴素纯净之民风。过往之忧,所历之劫,早已淡忘,恰如一场春梦,了去无痕。

真正超脱潇洒的,是这年三月七日苏轼与友人一同行走于沙湖道上所写下的《定风波》。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

人世无常,任它阴晴圆缺、聚散离合。与其怨天恨地、怪风嗔雨,不若吟啸徐行。听雨打细叶,萧瑟有声,胜比天籁。赏雨中烟景,美若图画,漫起诗思。

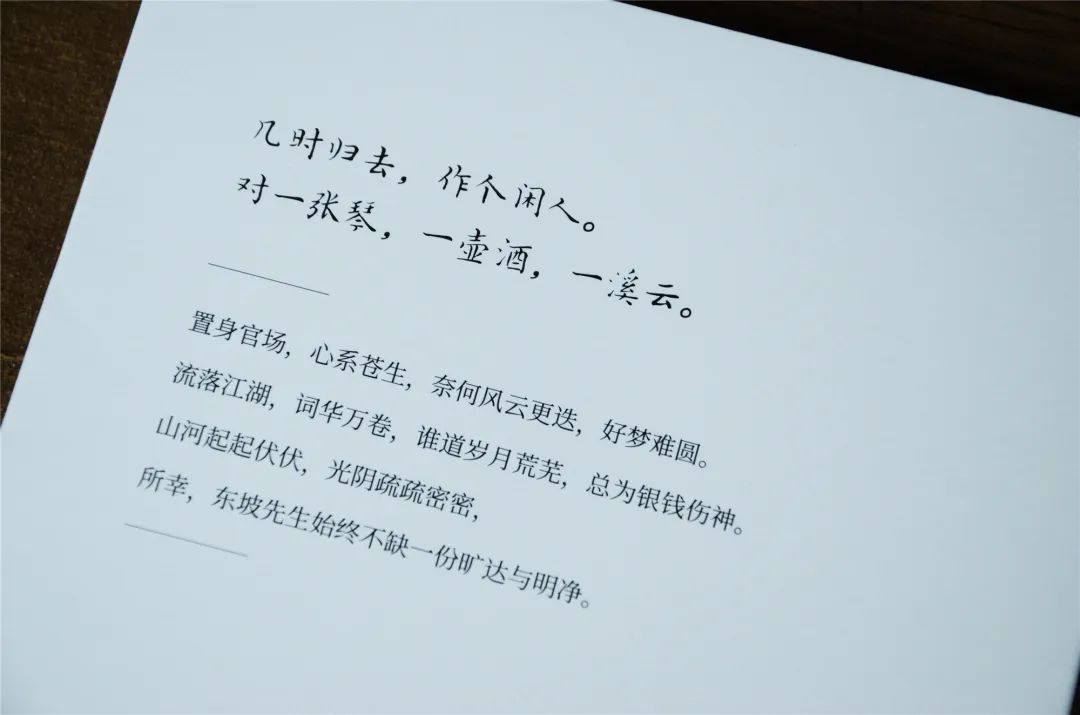

想他一身功名,初被圣上赏识,有心史馆历练,以用天下。谁知,后经几番颠簸,恼了权贵,招惹诗案,几至丧命。更到今时,沦落江湖,身居微职,命似飘萍。

风雨过后,天地皆润,万物清朗,翠意无垠。初到黄州,苏轼惊魂未定,强敛文辞,忍藏笔锋,借三家经典,以寻心之安处。及杖头钱疏,数米而炊,到后来躬耕东坡,少解贫状。当下,已去尽岁月锋芒,静若水流。

放下过往,收拾心情,不再为得失憾恨,为旧事停留,亦不去强颜欢笑,随波逐流,而是一身如鹤,任迹潇洒。竹杖芒鞋,谁怕?一蓑烟雨任平生。

这时的苏轼,彻底摆脱了过去。从此,一蓑一笠,行于红尘,不纠结,亦不徘徊。任是风涛急浪,且由它,不论晴雨,无惧死生,再不为外物所累。