【悦读】李煜《虞美人•春花秋月何时了》赏析及备考集锦

虞 美 人

南唐 • 李煜

春花秋月何时了,往事知多少?小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中!

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

【词句注释】

1.虞美人:原为唐教坊曲,后用为词牌名。又名“一江春水”“玉壶水”“巫山十二峰”等。双调,五十六字,上下片各四句,皆为两仄韵转两平韵。

2.了:了结,完结。

3.故国:指南唐故都金陵(今南京)。

4.雕栏玉砌:即雕花的栏杆和玉石砌成的台阶,这里泛指南唐宫殿。阑,一作“栏”。砌,台阶。应犹:一作“依然”。

5.朱颜改:指所怀念的人已衰老,暗指亡国。朱颜,红颜,年轻的容颜,指美人。一说泛指人。

6.君:作者自称。能:或作“都”“那”“还”“却”。

【白话译文】

一年一度的春花秋月什么时候才能了结,往事又知道有多少!小楼上昨天夜里又刮来了春风,在这皓月当空的夜晚,怎承受得了回忆故国的伤痛。

精雕细刻的栏杆、玉石砌成的台阶应该还在,只是朱红的颜色已经改变。若要问我心中有多少哀愁,就像这不尽的滔滔春水滚滚东流。

【创作背景】

这首《虞美人》是李煜的绝命之词,当作于北宋太宗太平兴国三年(978)。是时李煜幽囚汴京已近三年。相传李煜于七月七日生日当晚,在寓所命故妓作乐唱此词,宋太宗闻知而命秦王赵廷美赐牵机药将他毒死。宋代王铚《默记》:“后主在赐第,因七夕,命故妓作乐,声闻于外。太宗闻之,大怒。又传‘小楼昨夜又东风’及‘一江春水向东流’之句,并坐之,遂被祸。”据这些记载可知,宋太祖一直对李煜心存怀疑,杀之而后快之心由来已久,这首词是导致李煜被毒死的直接原因。

【作品赏析】

《虞美人•春花秋月何时了》是五代十国时期南唐后主李煜创作的一首词。此词是一曲生命的哀歌,作者通过对自然永恒与人生无常的尖锐矛盾的对比,抒发了亡国后顿感生命落空的悲哀。全词语言明净、凝练、优美、清新,以问起,以答结,由问天、问人而到自问,通过凄楚中不无激越的音调和曲折回旋、流走自如的艺术结构,使作者沛然莫御的愁思贯穿始终,形成沁人心脾的美感效应。

诚然,李煜的故国之思也许并不值得同情,他所眷念的往事离不开“雕栏玉砌”的帝王生活和朝暮私情的宫闱秘事。但这首脍炙人口的名作,在艺术上确有独到之处。

“春花秋月何时了”表明词人身为阶下囚,怕春花秋月勾起往事而伤怀。“春花秋月”人多以美好,作者却殷切企盼它早日“了”却;小楼“东风”带来春天的信息,却反而引起作者“不堪回首”的嗟叹,因为它们都勾发了作者物是人非的怅触,跌衬出他的囚居异邦之愁,用以描写由珠围翠绕,烹金馔玉的江南国主一变而为长歌当哭的阶下囚的作者的心境,是真切而又深刻的。“往事知多少?”回首往昔,身为国君,过去许许多多的事历历在目。据史书记载,李煜当国君时,日日纵情声色,不理朝政,枉杀谏臣……透过此诗句,不难看出这位从威赫的国君沦为阶下囚的南唐后主,此时此刻的心中有的不只是悲苦愤慨,多少也有悔恨之意。“小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。”苟且偷生的小楼又一次春风吹拂,春花又将怒放。回想起南唐的王朝、李氏的社稷——自己的故国却早已被灭亡。作者身居囚屋,听着春风,望着明月,触景生情,愁绪万千,夜不能寐。一个“又”字,表明此情此景已多次出现,这精神上的痛苦真让人难以忍受。“又”点明了“春花秋月”的时序变化,词人降宋又苟活了一年,加重了上两句流露的愁绪,也引出词人对故国往事的回忆。

“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。”尽管“故国不堪回首”,可又不能不“回首”。这两句就是具体写“回首”“故国”的——故都金陵华丽的宫殿大概还在,只是那些丧国的宫女朱颜已改。这里暗含着李后主对国土更姓,山河变色的感慨!“朱颜”一词在这里固然具体指往日宫中的红粉佳人,但同时又是过去一切美好事物、美好生活的象征。以上六句,作者竭力将美景与悲情,往昔与当今,景物与人事的对比融为一体,尤其是通过自然的永恒和人事的沧桑的强烈对比,把蕴蓄于胸中的悲愁悔恨曲折有致地倾泻出来,凝成最后的千古绝唱——“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”作者先用发人深思的设问,点明抽象的本体“愁”,接着用生动的喻体奔流的江“水”作答。用满江的春水来比喻满腹的愁恨,极为贴切形象,不仅显示了愁恨的悠长深远,而且显示了愁恨的汹涌翻腾,充分体现出奔腾中的感情所具有的力度和深度。

全词以明净、凝练、优美、清新的语言,运用比喻、比拟、对比、设问等多种修辞手法,高度地概括和淋漓尽致地表达了作者的真情实感。此词感情之深厚强烈,真如滔滔江水,大有不顾一切,冲决而出之势。一个处在刀俎之上的的亡国之君,竟敢如此大胆地抒发亡国之恨,是史所罕见的。

可以说,李煜此词所以能引起广泛的共鸣,在很大程度上,正有赖于结句以富有感染力和向征性的比喻,将愁思写得既形象化,又抽象化:作者并没有明确写出其愁思的真实内涵——怀念昔日纸醉金迷的享乐生活,而仅仅展示了它的外部形态——“恰似一江春水向东流。这样人们就很容易从中取得某种心灵上的呼应,并借用它来抒发自已类似的情感。因为人们的愁思虽然内涵各异,却都可以具有“恰似一江春水向东流”那样的外部形态。由于“形象往往大于思想”,李煜此词便能在广泛的范围内产生共鸣而得以千古传诵了。

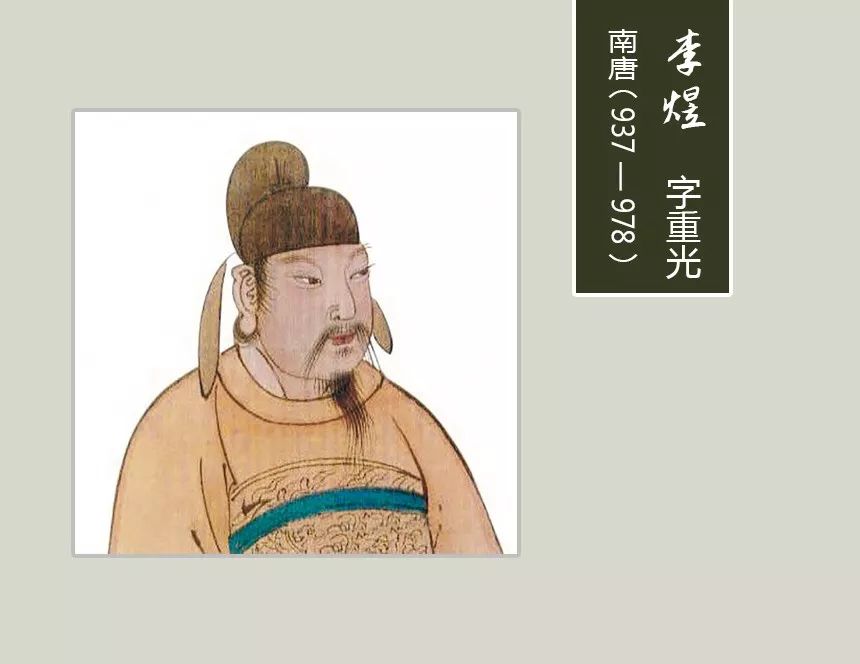

【作者简介】

李煜(937—978年),五代时期南唐后主,字重光,号钟隐。继位的时候,宋太祖赵匡胤已经称帝三年,宋朝已先后灭掉后蜀、南汉,南唐形势岌岌可危。继位十年后,自贬国号为江南,改称国主(世称李后主),派遣使臣朝宋。李煜好声色,迷信佛教,只希望通过每年向宋朝进贡来苟延求存。宋太祖开宝七年(974年),宋朝派遣曹彬率师南伐,次年攻占金陵,将李煜俘获到汴京。宋太宗太平兴国三年(978年)被毒死。

李煜善于写词,词作内容大部分都是描写宫廷的腐化生活,风格浮靡。进入汴京以后,他的词作多寓身世感慨,情致凄婉。后人将他的词作与其父李璟(南唐中主)的词作合刻为《南唐二主词》,《宋史》、《五代史》有传。精书法,善绘画,通音律,诗和文均有一定造诣,尤以词的成就最高。千古杰作《虞美人•春花秋月何时了》、《乌夜啼•昨夜风兼雨》等词。被称为“千古词帝”。

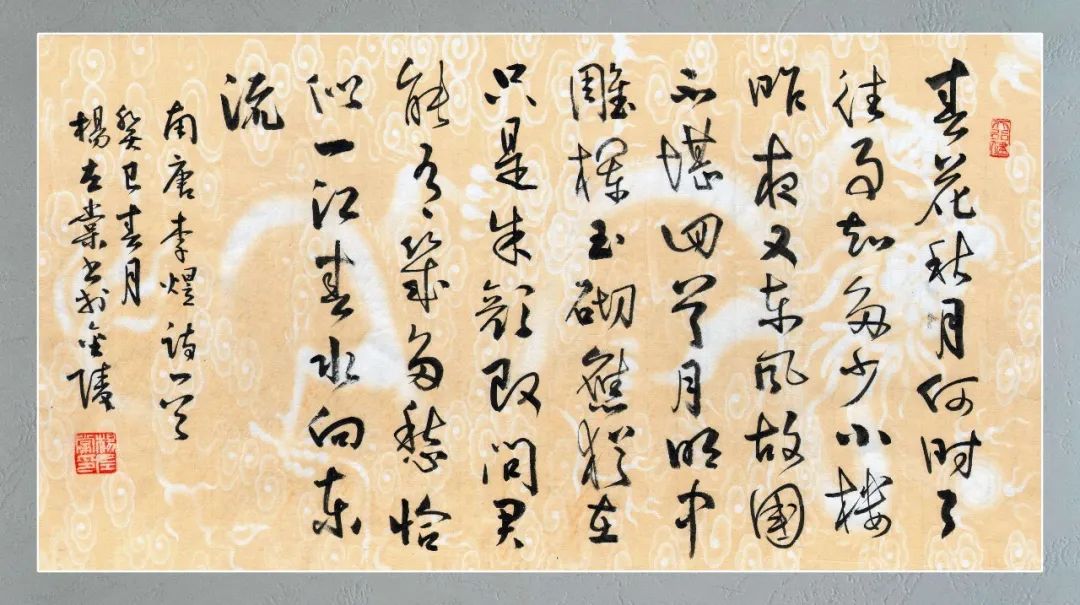

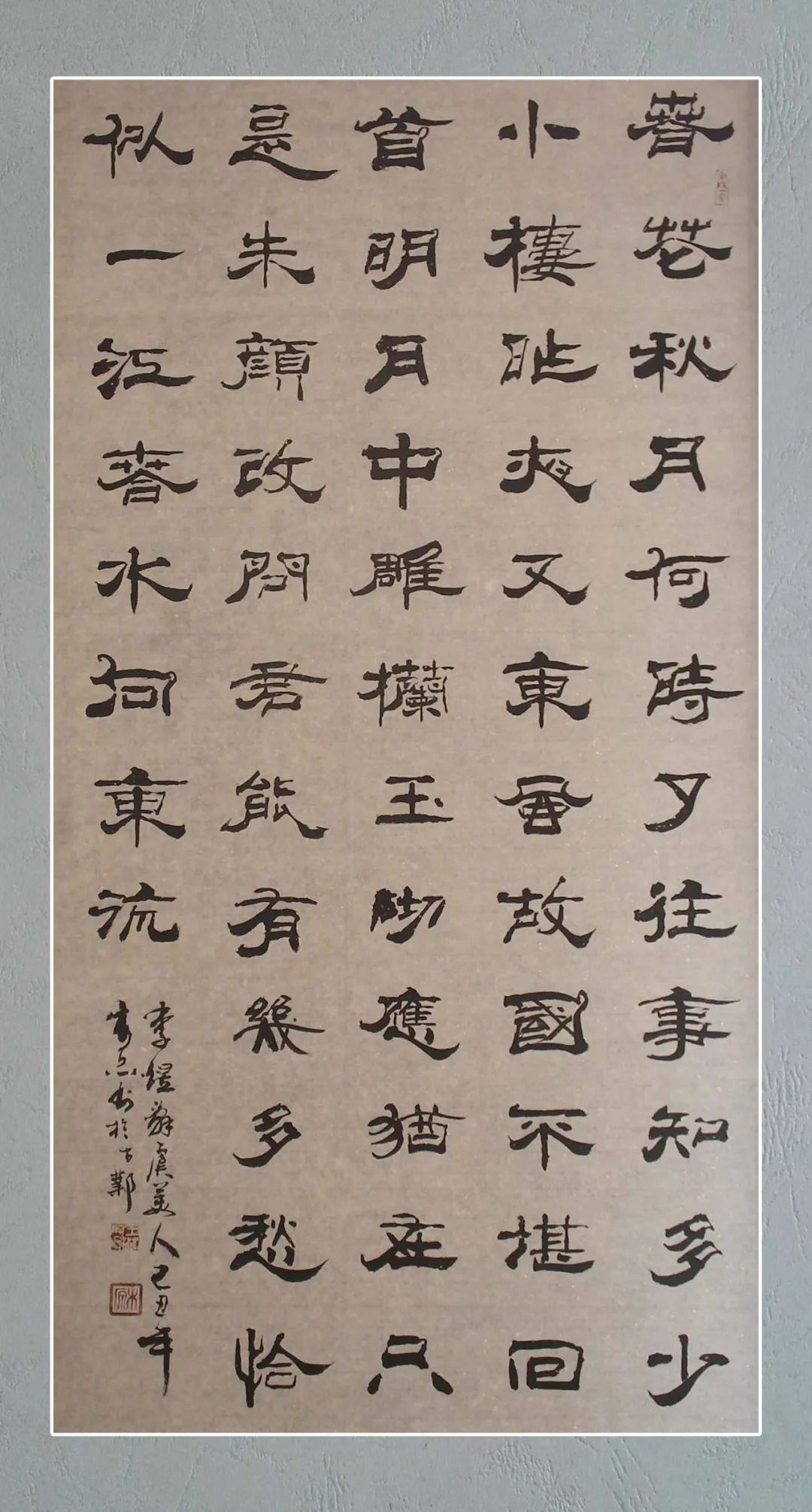

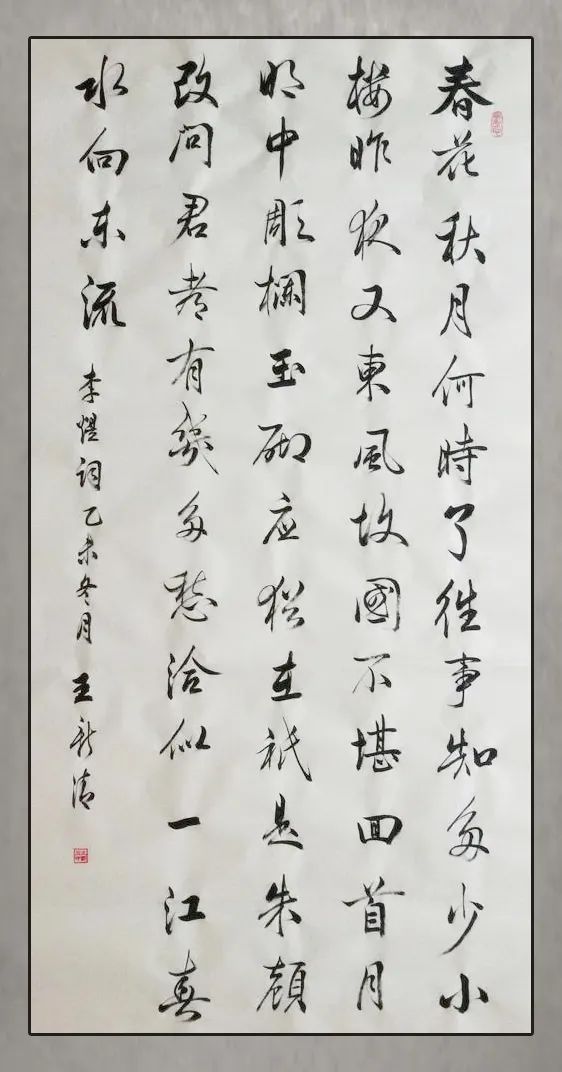

【书法欣赏】

【备考知识梳理】

一、关于词

1.词兴于隋唐,盛于宋代,是一种和乐可唱,句式长短不齐的诗体.2,词有定格,句有定数,字有定声每首都有一个曲词名称,叫词牌。可分为上下两段,叫“片”或“阙”

2.词牌名:虞美人:相传虞美人花与美人虞姬有关。楚汉相争,西楚霸王兵败乌江,听四面楚歌,自知难以突出重围,便劝所爱虞姬另寻生路。虞姬执意追随,拔剑自刎,香销玉殒。虞姬血染之地,长出了一种鲜红的花,后人把这种花称作“虞美人”。后人钦佩美人虞姬节烈可嘉,创制词曲,就常以“虞美人”三字作为曲名,诉一缕衷肠。“虞美人”因此逐渐成为词牌名。

二、选择填空

1.对下面诗句中加点词语的解释正确的是(A)

A.春花秋月何时了/了:了结,终止

B.雕栏玉砌应犹在/雕栏玉砌:指所在的羁押处

C.只是朱颜改/朱颜:指诗人自己的容颜

D.问君能有几多愁/君:你

2.下面对《虞美人》表现手法的理解,正确的一项是(D)

A.本词上阕写景,下阕抒情。

B.这首词写景虚实结合,上阕两句都是由虚到实。

C.“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”一句是实写,用了对比手法。

D.“问君能有几多愁?恰是一江春水向东流”,是虚写,运用比喻把抽象的愁具体化。

3.同“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”一句修辞手法相同的一句是(B)

A.世味年来薄似纱,谁令骑马客京华。

B.朱门酒肉臭,路有冻死骨。

C.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

D.柔情似水,佳期如梦。

4.下列对这首词理解与分析,错误的一项是(B)

A.“春花”“秋月”,人们多以为是美好的,但词人厌烦其无尽无休,企盼其早日“了”却;这些意象表现出词人内心的悲苦。

B.“故国不堪回首月明中”描写出明月照耀下夜阑人静的环境,词人触景生情,回忆起过去故国的美好月色,真是不能忍受。

C.“一江春水向东流”以水喻愁,化抽象为形象,写出愁思如春水般长流不断,把感情在升腾流动中的深度和力度表达出来了。

D.这首词采用问答,以问开篇,以问答结,结构严谨;由问天、问人而到自问,将词人内心难以抑制的愁思贯穿始终。(B错在“回忆起过去故国的美好月色”,应为“回忆起过去明月下的故国”)。

三、理解性默写

1.词中一个诘句惊心动魄,把李煜的愁闷劈空倾泻下来,这个句子是(春花秋月何时了?往事知多少。)这其中包含宇宙的永恒和人生的短暂无常之意。

2.含蓄地表现出李煜对人生绝望的句子是(春花秋月何时了?往事知多少。)

3.表现词人在永不停止消逝的时光面前感慨无限,同时放笔呼号,发出一声深沉的浩叹的句子是(小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。)

4.直接抒发亡国之恨的句子是(小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。)

5.用对比手法,反衬出人生无常的句子是(雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。)

7.用比喻、夸张、设问手法写出愁思的多与深广的句子是(问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。)这与李白的“白发三千丈,缘愁似个长”有异曲同工之妙。

8.(问君能有几多愁,恰似一江春水向东流)的诗句,将“离愁”写得如此真切、深刻。

9.“明月”与“东风”是古诗词中常用的意象,在李煜的诗词中也用了这两个意象,这两句是(小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。)

10.李商隐的《五绝•登乐游原》中的“夕阳无限好,只是近黄昏”表示对美好而又行将消逝的事物的留恋。而在李煜的《虞美人》中那美好的事物却使李煜倍添烦恼,劈头怨问苍天,你什么时候才能了结呢。这句诗是(春花秋月何时了)。

11.崔护《题都城南庄》中“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”两句写出了桃花依旧,但人面不见,人去楼空的物是人非的情景。李煜的《虞美人》中,也有两句写出了这样的物是人非之感,这两句是(雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改),由此勾起作者无穷幽怨和仇恨之情。

四、问题研讨

1.“春花秋月”是美景,作者为什么要追问它“何时了”?

答:春花秋月——春花美,秋月亮,但丝毫也唤不回亡国之君欣赏的兴趣。春花秋月是美景,面对美景更触发了诗人内心的悲苦和对自己当前处境的慨叹何时了——一年一度的春花秋月之意味着这种屈辱生活的延续罢了,这样的日子何时才是尽头呢?(内容大体正确就可)

2.“春花秋月”本是美好事物,作者为什么希望它结束呢?

答:李煜降宋后被封为违命侯,过着囚徒般的生活,他对人生已经绝望,所以见了春花秋月的无尽无休反而觉得厌烦。奇语劈空而下,问得很奇,却又在情理之中。

3.“往事知多少”中的“往事”具体指什么?换句话说,李煜到底在怀念什么?

答:锦衣玉食、后宫佳丽欢乐、尊严、自由、安全感。

4.“小楼昨夜又东风”中的“又”表现了作者怎样的思想感情?

答:“又东风”点明他归宋后又过了一年,时光在不断流逝,与开头句照应。季节的变化引起他的无限感慨,感慨人的生命随着花谢月残而长逝不返,感慨复国之梦随着花开月圆而逐步破灭。

解析:理解虚词的表达作用。

5.词的上阕一共写了哪些意象?这些意象的特点是什么?作者通过这些意象的描写抒发了什么思想感情?这是什么写法?

答:词的上阕一共写了“春花”“秋月”“小楼”“东风”“明月”五个意象,这些意象的共同特点是“美”,它们是良辰美景,作者写这些是为了表明自己对人生的厌倦,这是以美景写哀情的反衬手法。

6.“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”中的“朱颜改”如何理解,这三句词蕴涵了词人什么样的思想感情?

答:“朱颜改”三字,既可以理解为古国宫殿的颜色已经陈旧,也可以理解为旧时宫女的容貌已经衰老、憔悴,又可理解为原为故国君主的词人自己已经沦为“阶下囚”而憔悴不堪,更可以理解为国家易主,江山变色,这三句词抒发词人物是人非,江山易主的深沉的亡国之痛。

7.“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”是千古名句,请说说它的妙处。

答:(1)诗人先用设问,发人深思。

(2)接着取眼前之景,表达亡国之痛,用满江的春水来比喻满腹的愁恨,化无形为有形,生动形象地显示了愁恨的悠长深远,绵绵不绝。

8.“问君能有许多愁?恰是一江春水向东流”是千古传诵的名句,它抒发了词人怎样的情感?你认为它好在哪里?

答:抒发了词人深重、难以遏制的愁绪。以春水来比喻愁绪,呼应了“春花”“东风”等点明季节的词语,又把抽象的愁绪形象化,写出了愁绪的奔腾不息和连绵不绝的特点。

9.“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”运用了什么修辞手法?有何作用?

答:运用了设问和比喻的修辞手法。把心中无形的愁苦比作滚滚东去的长江水,具体形象。

10.词的最后一句“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”运用了什么表现手法?这样写的好处是什么?体现了作者怎样的感情?

答:运用比喻将抽象的感情具体化。显示出愁思就象那春水一样汪洋恣肆,奔放倾泻;又如春水之不舍昼夜,长流不断,无穷无尽。

11.结尾两句把“愁”比做“一江春水向东流”,突出了“愁”的哪些特点?这样写有什么好处?

答:结尾两句把“愁”比做“一江春水向东流”,突出了“愁”的深重、强烈和无穷无尽。这种比喻性的写法可以化抽象为形象,把“愁”写得具体可感,给人留下鲜明、深刻的印象。

12.从全词来看,哪个字最能直接表现词人的感情?这种感情从何而来?请结合词句回答。

答:表达情感的一个字是“愁”。选取典型的景物,春花秋月、往事、小楼、东风、故国、明月、雕栏玉砌、朱颜、一江春水作者运用这么多意象,创设了生动形象的一幅幅画境:春花秋月图、小楼东风图、故国月明图等。

13.这首词的下阕运用对比手法,请简要赏析。

答:以“雕栏玉砌应犹在”与“朱颜改”相对比,表达了词人物是人非的无限怅恨之感(或蕴含着宇宙永恒不变而人生之短暂无常的哲理,将词人心灵上的忧思难平曲折传出)。(对比内容1分,作用1分)

14.词中暗含着几组对比,请分条列举。

答:(1)景与情:春花秋月的美景反衬词人凄凉的心境。

(2)昔与今:美好繁华的故国往事与亡国破家的的囚徒境遇作对比。

(3)物与人:“犹在”的“雕栏玉砌”与“已改”的“朱颜”。

15.这首词表达了作者怎样的思想感情?

答:表达了作者痛失家国的无限愁绪。

为在看文章的你,点赞