千里共婵娟 | 与苏轼共赏中秋月

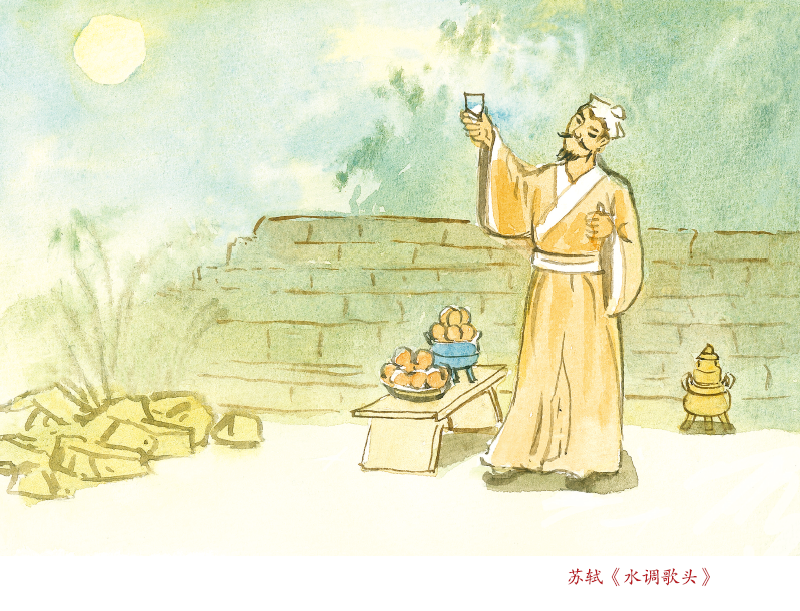

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。 转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

苏轼《水调歌头·明月几时有》

中秋佳节,让我们共同品读宋代著名词人苏轼作品《水调歌头·明月几时有》。

01 | 创作背景

北宋熙宁九年(1076年)八月十五日,密州(今山东诸城)的中秋之夜天气分外晴朗,淡淡的微云丝丝缕缕地飘过,衬托得一轮明月越发光可鉴人。密州知州苏轼官邸北边的超然台上,此时也是喜气洋洋、热闹非凡。原来,苏轼今晚在这里大宴宾客,邀请平时往来密切的文友知交一起赏月喝酒。

宴会结束后,苏轼略一沉吟,大笔一挥,潇潇洒洒写下了一首流传千古的中秋词《水调歌头》。在这首词前面苏轼还加了一行小序:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”中秋节本是亲人团聚的日子,他多么希望能和挚爱的亲人一起饮酒赋诗,畅叙亲情,可是他和亲爱的弟弟却一别六年。又一年的中秋,又一度的月圆,他和弟弟仍然只能在不同的地方,凝望着同一轮明月,遥遥地思念着远方的亲人,这是多么无奈而令人惆怅的情绪。

子由是苏辙的字,苏辙比苏轼小三岁,他们从小一块儿长大,感情十分深厚。一想到弟弟,苏轼的记忆不由得回到了十多年前——那是嘉祐四年(1059年)十月,为了安心学习,全力以赴准备第二年的制科考试,苏轼兄弟俩都暂时辞去了朝廷任命的官职,从家中搬出来,住进怀远驿中苦心攻读。

时光一晃已是熙宁九年的中秋节。算一算,苏轼和弟弟苏辙已是六年未曾聚首。六年前,也就是熙宁四年(1071年)七月,苏轼离开京城赴杭州任上途经陈州(今河南淮阳)时,曾与苏辙一家相聚,度过了其乐融融的七十多天。随后苏辙陪着哥哥专程来到颍州(安徽阜阳)看望他们的恩师欧阳修,又在欧阳修家里逗留了二十多天。兄弟俩在颍州挥手告别。

02 |作品评价

就在熙宁九年(1076年)八月十五日中秋节这天,苏轼写下了名垂千古的中秋经典词作《水调歌头》,南宋人胡仔甚至评价说:“中秋词,自东坡《水调歌头》一出,余词尽废。”(《苕溪渔隐丛话》)还有人说,这首词“自是天仙化人之笔”。(清程洪、先著《词洁》)对于热衷过中秋节也热衷填词的宋朝人来说,有关于中秋的诗词自然很多,可是苏轼的《水调歌头》无疑是其中最灿烂的一轮明月。

03 | 全词赏析

“明月几时有,把酒问青天。“词一开篇就颇具苏东坡式的豪迈。中秋是一年中明月最美好的时光,岂可轻易辜负!苏轼劈头一问,其实已蕴含着对自然天道的质疑:明月是从什么时候才开始照耀着宇宙天地的呢?苏轼不善饮酒,可是面对着宇宙的玄妙,他也忍不住对酒当歌,把酒问月。他仰望着自古以来就高悬夜空的明月,穿越时空隧道与古人思接千载。世间人事在发生着沧桑巨变,可是永恒不变的明月却依然充满睿智地凝望着人间的陵谷变迁。

既然是”把酒问青天“,接下来笔锋自然一转来到了天上:”不知天上宫阙,今夕是何年。“人间已经沧海桑田,天上现在又是何年何月何日了呢?”我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。“这是全词中最有”仙气“的几句。随着苏轼的情绪抒发,我们仿佛能够看到高台上翩翩玉立的苏轼,宽袖长袍随着秋风轻轻扬起,好像是一位随时都能够御风而行的神仙真人。可是苏轼真的舍得离开人间,去到那个不食人间烟火的神仙世界吗?不,他舍不得,他担心天太高了,虽然天宫豪华富丽,可是一定会寒冷得让人受不了吧?

既然天宫太冷,那么还是安心回到人间来吧。”起舞弄清影,何似在人间。“在月光之下迎风起舞,这份美好也不逊色于天上的广寒宫吧?

如果说,词的上片是借中秋夜月引发天上人间的联想与出世入世的矛盾,那么下片则转入了对亲人的绵绵思念。那么下片则转入了对亲人的绵绵思念。”转朱阁,低绮户,照无眠。“月光从高空渐渐西移,转过朱红色的高阁,又低低地斜挂在雕花的窗棂上,静静地照耀着那个一夜无眠的人——苏轼。

”不应有恨,何事长向别时圆。“词人先是怀疑月亮无情:人间还充满着离别的苦痛,它却自顾自地团圆完满。可是再一转念,他又否定了这一份质疑:”人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。“月亮其实也是有情有义的,对人间每天上演的悲欢离合也是怀着深切同情的,月亮的阴晴圆缺不正象征着人间的悲欢离合吗?可见人间有人间的孤独与思念,月亮也有月亮的缺陷与遗憾,”月有阴晴圆缺“,这是宇宙间亘古不变的规律,在这一点上,月的圆缺和人的悲欢是完全相通的。既然连月亮都不能常常圆满,那么亲人之间的离别也就不要太过伤感了吧?”此事古难全“再一次体现出苏东坡式的豁达心胸。从现实的困境中超脱出来,在历史的时空流转中洞察人生哲理,历史有兴衰轮回,月亮有阴晴圆缺,人生当然也不可能事事如意。不沉溺于暂时的困境,而用乐观的心态来化解悲恸才是真正的超脱。就拿他和弟弟来说吧,虽然此时的他与亲爱的弟弟已分别六年,可是他们毕竟还能在不同的地方遥望同一轮圆月,能够通过明亮的月色遥寄对兄弟的关切,这已经是莫大的幸运了。既然自古以来就没有完美无缺的事物,那么”但愿人长久,千里共婵娟“。只要他和苏辙兄弟能够永远健健康康,平平安安,能够永远生活在一轮明月之下,永远彼此给对方以最大的安慰和最大的支持,这就已经是最好的结果了。

04 | 作者介绍

本篇赏析出自中南大学杨雨教授作品《杨雨讲诗词故事·情谊卷》。

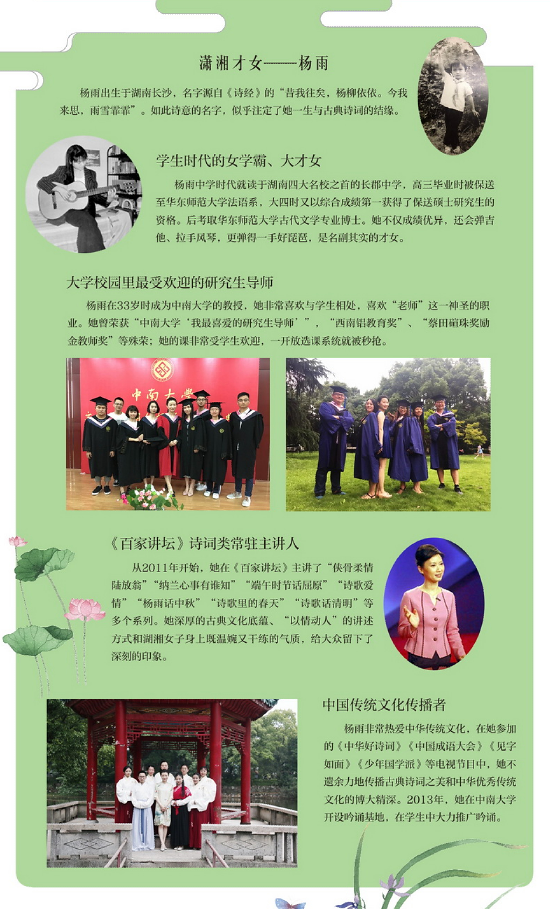

杨雨,文学博士,中南大学中国古代文学专业教授,博士生导师。中国词学研究会常务理事。湖南省政协委员。教育部新世纪优秀人才,入选湖南省首批新世纪121人才工程,湖南省高校青年骨干教师,中南大学升华学者育英计划、中南大学首届杰出青年人才。

2011年起在央视《百家讲坛》栏目主讲“侠骨柔情陆放翁”“端午时节话屈原”“诗歌里的春天”等多个系列。担任央视《中国诗词大会》《中国成语大会》《快乐汉语》等节目点评专家,担任《平“语”近人——习近平总书记用典》经典释义人,担任《见字如面》《中华好诗词》《少年国学派》等卫视节目点评专家等。

已出版《宋词的女性意识》《传播学视野下的宋词生态》《网络诗歌论》《纳兰性德诗词》《问世间情是何物——杨雨讲述经典爱情诗歌》《落花时节又逢君——诗词中的人间冷暖》等著作二十多部,发表论文四十余篇,主持多项省、部级社科规划课题,获多项省级、校级科研、教学奖励。2018年1月在喜马拉雅FM上线首部音频课《杨雨品历代名家词》。2018年3月携新书《杨雨讲诗词故事》亮相意大利博洛尼亚国际童书展,出席“在美丽的中国文化中遇见——中国文化走出去中西对谈”。

---编辑推荐---

杨雨讲诗词故事(全5册)